分野を横断した活動をする建築デザイン集団 AATISMO(アアティズモ)による「Dolmen – 失われた記憶のモニュメント」。Designtide Tokyo 2024 でお披露目された作品です。

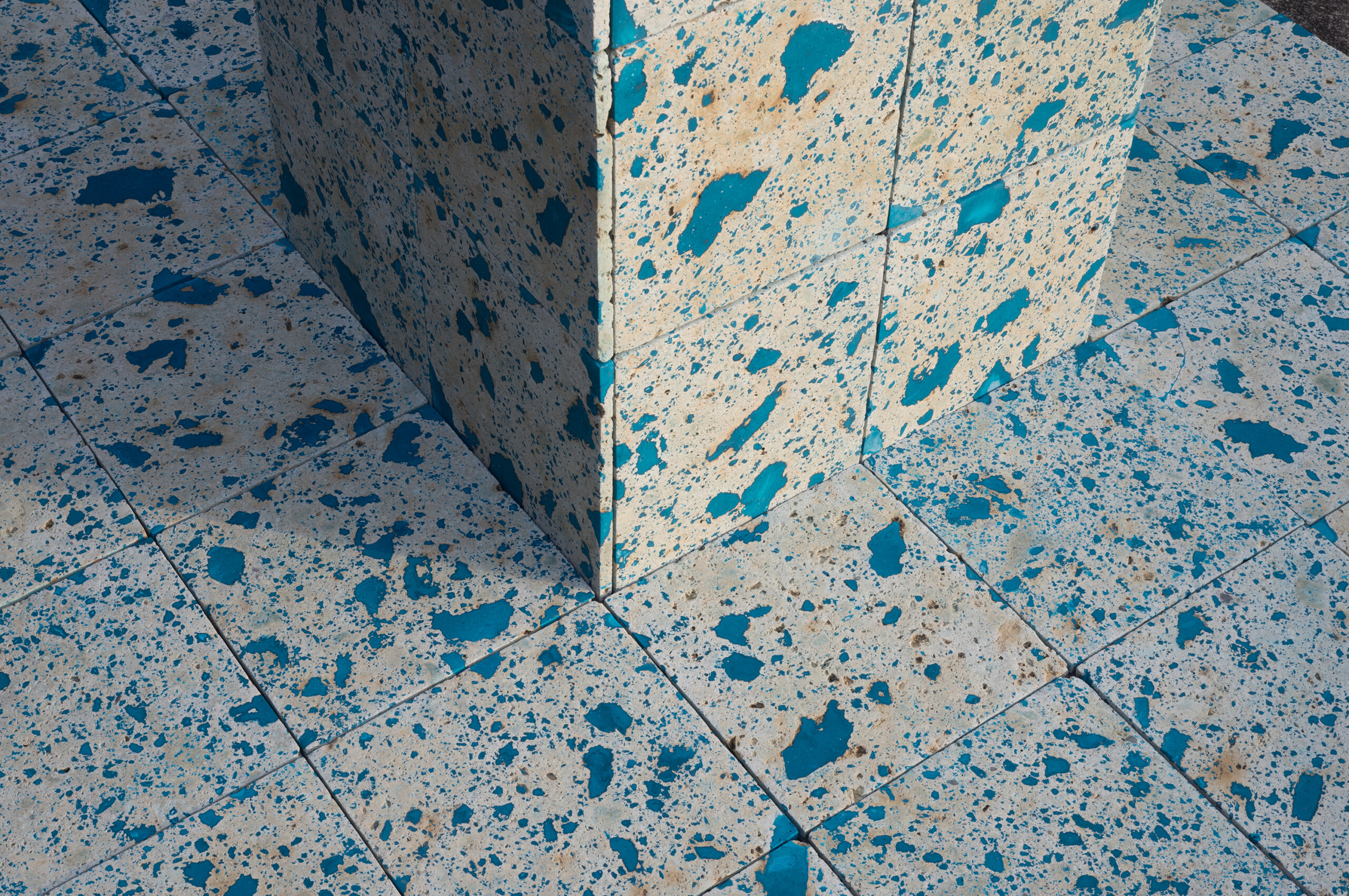

まるで鮮やかな青緑色の絵の具を散らしたようなパターン。その形は、どこか空から見下ろした地表を思わせます。

© AATISMO

© AATISMO

使用されている基材は大谷石(おおやいし)。大谷石は栃木県宇都宮市大谷町周辺で採掘される凝灰岩で、太古の火山活動による火山灰や軽石が堆積し、それが500万年程かけて凝固することで出来ています。

素朴で温かみのある質感が魅力的で、また柔らかく加工しやすいことから古くは建材や石仏などに使われてきました。フランク・ロイド・ライト設計の旧帝国ホテルやカトリック松が峰教会、日本聖公会宇都宮聖ヨハネ教会、等が大谷石建造物の代表作です。

© AATISMO

© AATISMO

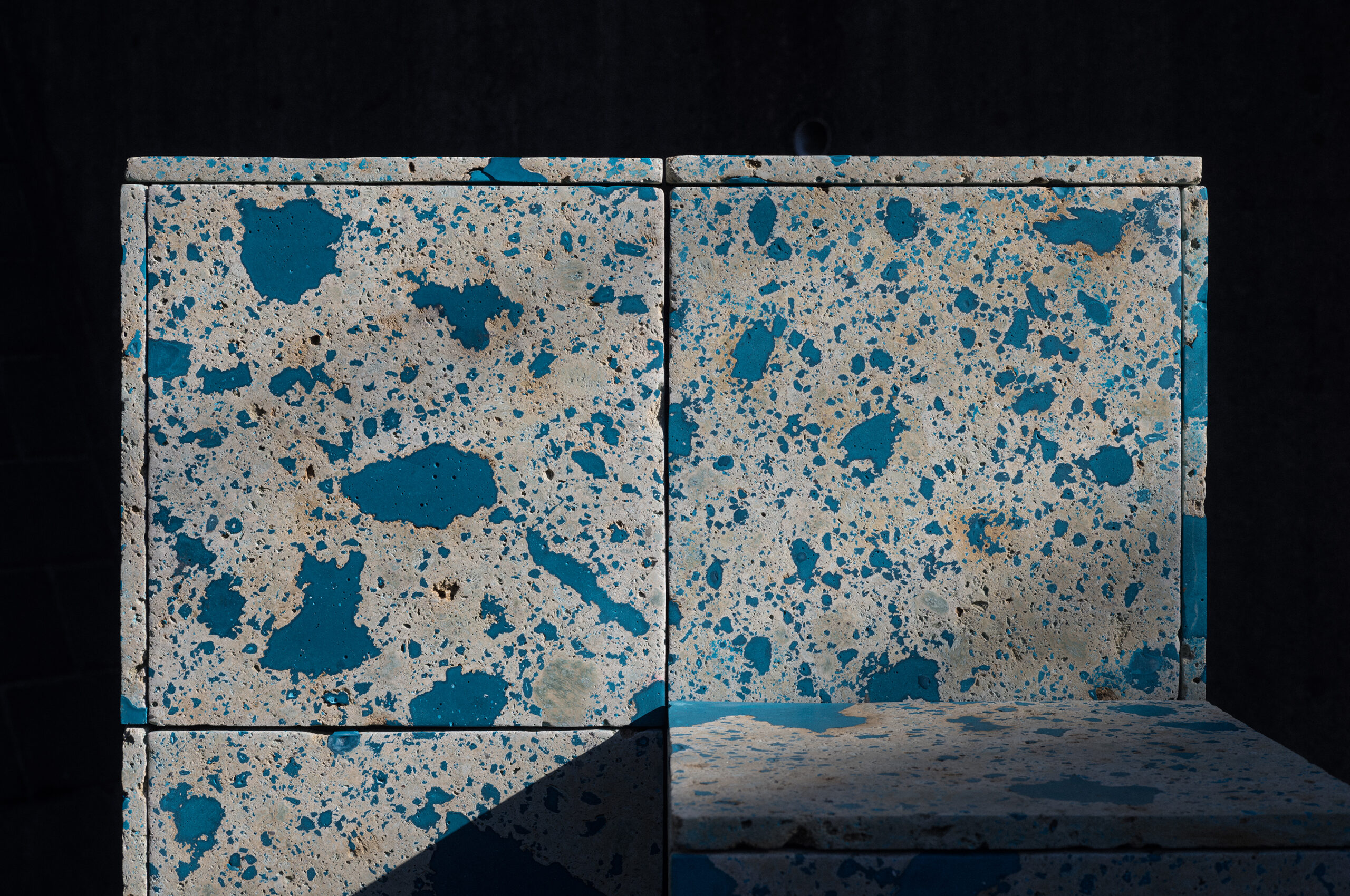

大谷石の特徴は、ミソと呼ばれる茶色い斑点。凝灰石の生成過程で入り込んだ不純物が変化したものと言われています。ミソは風化しやすく抜け落ちてしまい、後には穴が残ります。残った穴は大谷石を大谷石たらしめる特徴と美しさであると同時に、あまりにも大きな穴や多すぎる穴は大谷石の価値を落とすものでもありました。ミソが多すぎて脆くなってしまった石は建材としては使用できず、そのまま留め置かれることも少なくありません。大谷石はミソの多い層と少ない層が交互に重なっており、少なくない数の大谷石が大きな穴を持っています。

しかし、AATISMOはミソの多い大谷石を「大谷石らしい特徴を多く持つ素材」とポジティブにとらえ、活用が難しかった難アリの大谷石に新たな可能性を与えました。

© AATISMO

薄く切り出された大谷石の穴に水性樹脂 Jesmonite® AC100を流し込む。石の厚さは14ミリ。建材として使われるものは通常30ミリが多いようですが、薄く切り出された大谷石のミソの周囲をジェスモナイトが補強することで、これまでよりもさらに薄い厚さで使用できるようになったといいます。

© AATISMO

長い時間をかけて生成される大谷石。ミソは悠久の時と共に石の中に取り込まれてきた地球の歴史の記憶が抜け落ちてしまうようなものなのかもしれない。そこに流し込まれるビリジアンは、空の澄んだ青さや海の深い緑色を彷彿とさせます。穴の縁を彩る茶色は鉄分が反応した錆の色です。穴を補われた大谷石は、まるで空から見た地表や湖を思わせるような姿になりました。

© AATISMO

ジェスモナイトが固まった後は、一枚一枚丁寧に手作業で削り出されていきます。

異なる素材を混合してできた材を削り出す際、たとえば木材と金属などのように硬度に差があると削りが技術的に難しくなります。この点、大谷岩とジェスモナイトAC100は、軟質で多孔質な石材と粘りのない硬めの樹脂という組み合わせで、削る際の硬さは近いです。

© AATISMO

© AATISMO

通常、大谷石単体の加工はウエット研磨で行われます。大谷石+ジェスモナイトAC100の場合も同様に、水研ぎで摩擦熱を抑えながら削り出すことで、過熱によるひび割れや変色などを抑え、粉塵の発生なく安全快適に作業が可能になります。

© AATISMO

© AATISMO

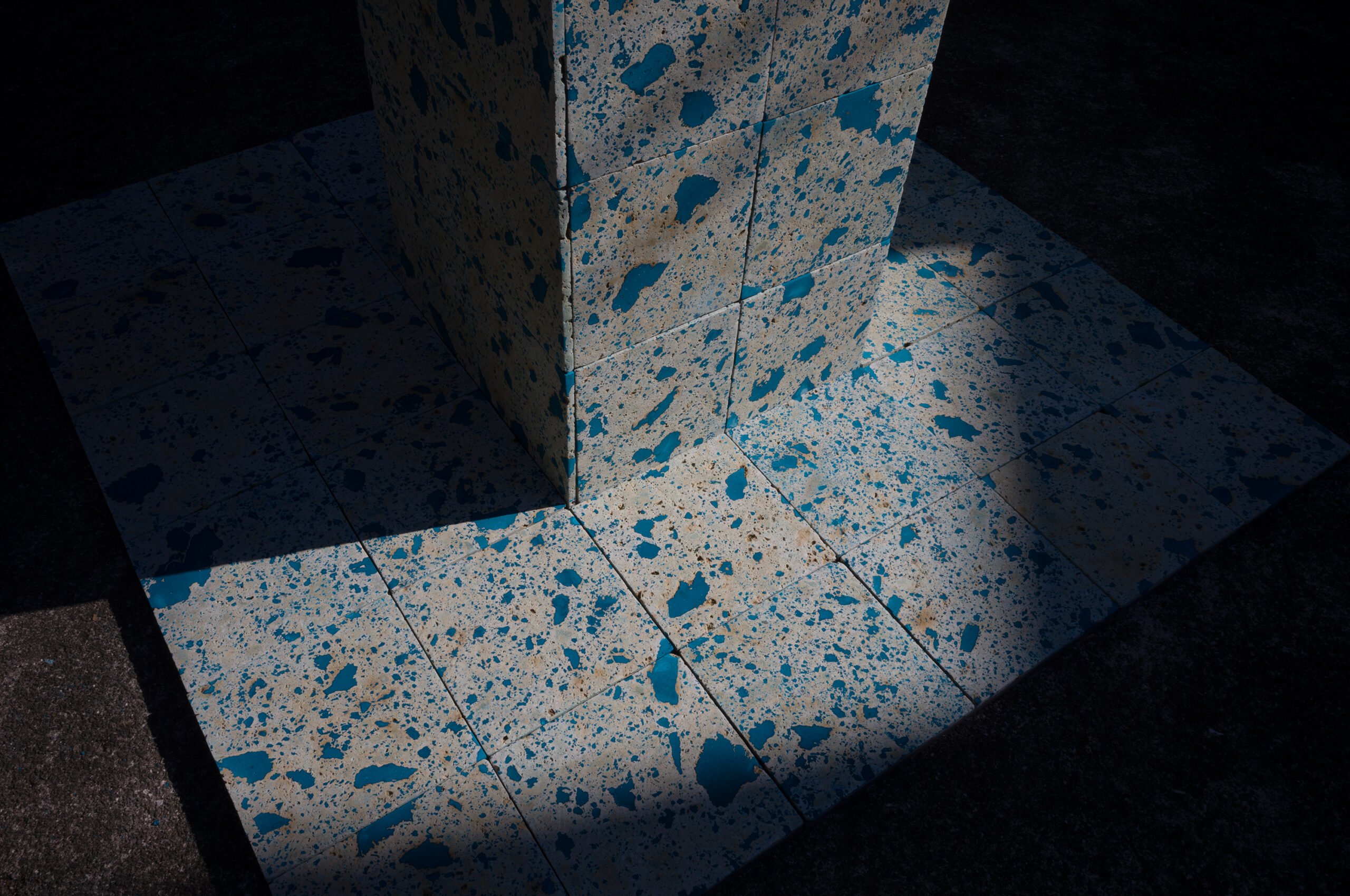

こうして丁寧な仕事を経て完成した新しいマテリアルは「Dolmen – 失われた記憶のモニュメント」というオブジェの形態で発表されました。

Dolmen(ドルメン)とは、古代に墓標として建てられた巨石遺構のこと。死者が土に還り悼む者がいなくなってもなお、そこに立ち続けています。

留め置かれていた大谷石は新たな存在理由を与えられ、自然と人工が美しく調和しながら再び悠久の時の中で歴史を紡ぎだすでしょう。

ミラノサローネのサローネサテリテ2025では、AATISMOの「Form of Existence – 存在の形 」と題された展示で、本マテリアルを家具として展開した「Terra」が発表されました。

地球の記憶を宿す、海と大地のローテーブルです。

© AATISMO

今回の制作で、AATISMOがジェスモナイトを使用した感想を伺うことができました。

- 硬さが石に近いため同時に削りやすい

- 硬化遅延材を使うことで作業時間が確保でき、(水性で)片付けがしやすい

- 硬化まで時間があるので検討しながら作りやすい

- 比較的気泡も入りにくい

- 色バリエーションが多く、目指す色が作りやすい

主にレジンと比較しての、作業の柔軟さを利点として挙げられていました。

価値が低いとみなされてきた素材に焦点を当て、その中に潜む美しさを掬い取ったマテリアルが、今後どのような可能性を切り開いていくのか期待が膨らみます。